5月3日,中国科学院院士、华南理工大学马於光教授应邀以线上方式为我校师生作题为“室温有机铁磁半导体”的学术报告。材料科学与工程学院相关负责人和师生代表近200人参加学习交流。

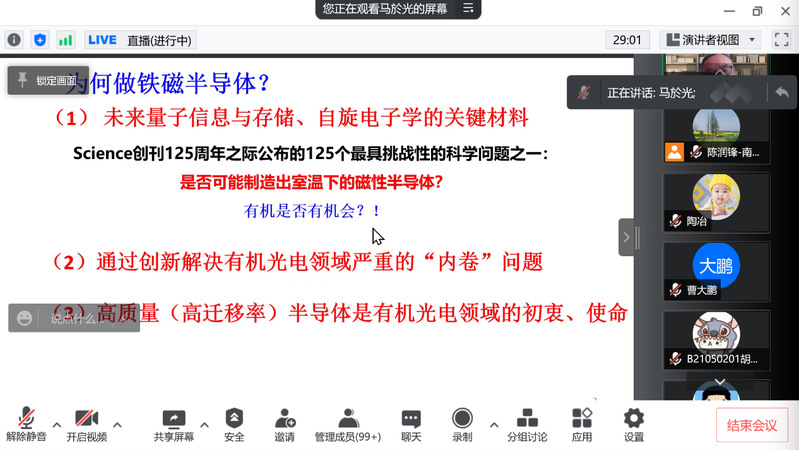

马於光院士介绍了磁性半导体的特有属性和广阔应用前景。他指出,磁性半导体兼具半导体和磁性材料双重特性,被公认能颠覆传统的半导体材料,是破解后摩尔时代难题的方案之一。目前已发现的稀磁半导体仅具有低温磁性,亟需突破室温应用的瓶颈,这也是Science创刊125周年公布的125个最具挑战性的科学问题之一。他认为,有机铁磁半导体在贡献半导体多元化发展方面具有广阔的潜力,实现有机铁磁半导体的关键点在于自由基之间具有强自旋电子相互作用。近年来,虽然有机室温磁体也偶有报道,但其室温饱和磁化强度很低(小于0.06 emu g-1),且一般呈现电绝缘性。他展示了所在团队最新相关研究成果,通过调控分子自组装过程制备了高密度苝酰亚胺自由基聚集体(π-π间距近至3.30 Å),在有机半导体中发现室温铁磁性,其居里温度超过400 K,饱和磁化强度达到1.2 emu g-1,霍尔迁移率0.5 cm2 V-1 s-1,该成果为发展有机自旋电子学器件开辟全新方向。

马於光院士的报告既有对有机半导体领域最新进展的阐释,也有研究方向上的全新思考,拓展了我校师生的学术视野,为今后相关原创性研究工作的开展和科研合作等奠定了良好的基础。在互动环节中,马於光院士详细解答与会师生的提问,线上气氛热烈。

马於光院士作学术报告

报告人简介:

马於光,中国科学院院士,国家级高层次人才。2012年调入华南理工大学,任教授、博士生导师,2014年起担任华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室主任。先后承担多项国家重大科研任务,2016年作为带头人获国家自然科学基金创新群体资助,2019年作为带头人承担国家自然科学基金“重大集成”项目。2022年以第二完成人获教育部优秀科技成果奖自然科学一等奖,2009年作为带头人获国家自然科学二等奖、教育部自然科学一等奖。2010年获长春市“五一”劳动奖章获得者,获评“全国高校黄大年式教师团队”。

(撰稿:许利刚、李梦娥 初审:陈润锋、戴修斌 编辑:王存宏 审核:张丰)