| Nature Communications刊发汪联辉教授和王婷教授团队在柔性电化学传感领域的最新研究进展 |

| 发布时间: 2025-10-10 浏览次数: 21 文章来源: 柔性电子全国重点实验室,化学与生命科学学院,科学技术处 |

|

近日,南京邮电大学柔性电子全国重点实验室、化学与生命科学学院汪联辉教授和王婷教授团队在柔性电化学传感领域取得重要进展。该团队开发出一种新型柔性生物电子传感系统可实现伤口原位、实时、高保真和多模态监测。10月7日,相关研究成果以“Soft bioelectronics embedded with self-confined tetrahedral DNA circuit for high-fidelity chronic wound monitoring”为题,发表在国际学术期刊Nature Communications上。博士后赵晓为论文第一作者,汪联辉教授和王婷教授为论文的共同通讯作者。

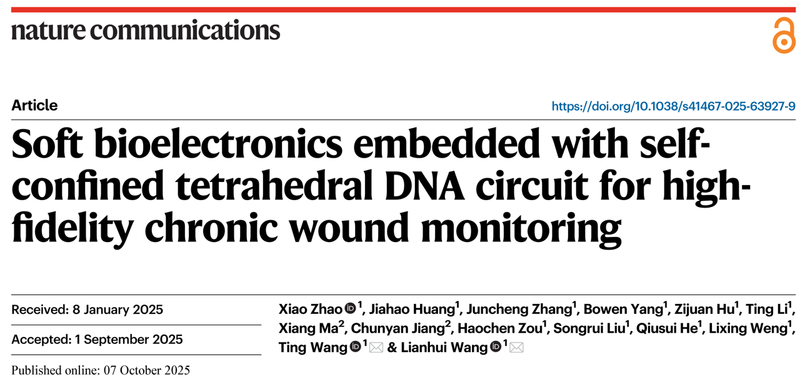

慢性伤口的评估与治疗是临床医学的一大挑战。伤口处的蛋白质,特别是炎症相关蛋白,是判断愈合进展的关键“信使”。然而,这些蛋白质生物标志物在伤口渗出液中浓度极低,且伤口环境复杂,导致现有生物传感器普遍面临以下难题:灵敏度不足、易受人体活动干扰、长期使用性能下降且易被污染。针对上述伤口生物传感面临的问题,汪联辉教授和王婷教授团队开发了一种自限域四面体DNA循环放大电路(SCTD)嵌入式柔性生物传感器用于全面、高保真监测伤口各阶段特异性蛋白质和生物物理指标(图1a)。借助图案化润湿性纳米纤维贴片实现伤口渗出液富集并防止辅助DNA扩散,从而在不妨碍伤口愈合的情况下形成亲水性生物传感反应池(图 1b)。SCTD通过外源辅助核酸预固定策略和空间限域策略实现目标蛋白质触发的SCTD信号放大(图1c),将检测限降低一个数量级。四面体DNA结构确保了高保真检测,测试表明即使在1000次弯曲循环后,信号变化仍在3%以内;4周内信号衰减低于8%;同时,其抗生物污染能力也提升了超过50%,能有效抵抗伤口复杂环境的干扰。

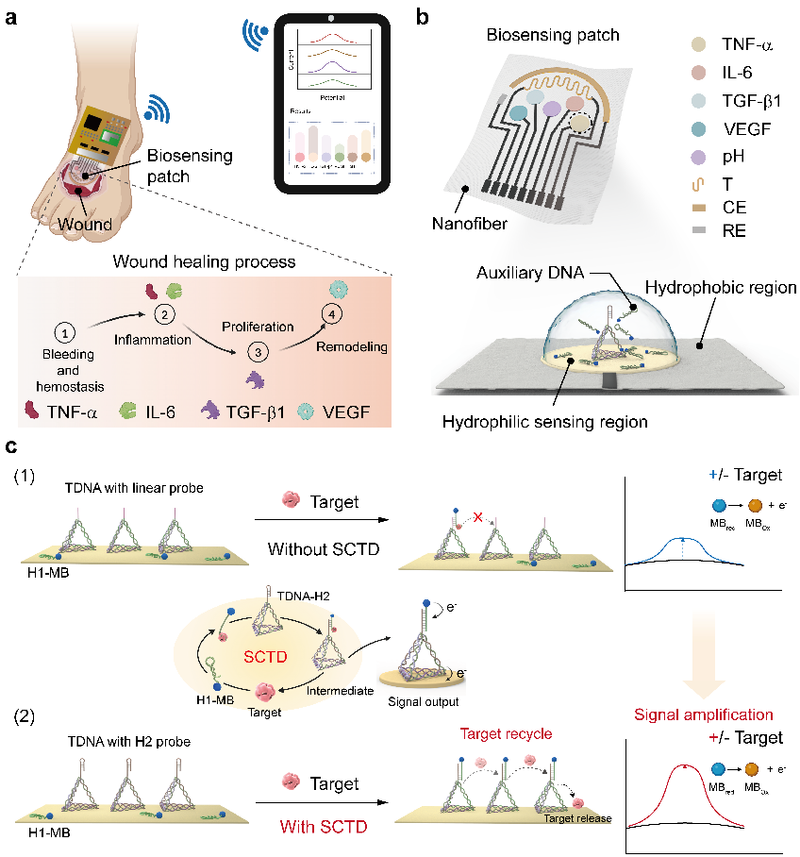

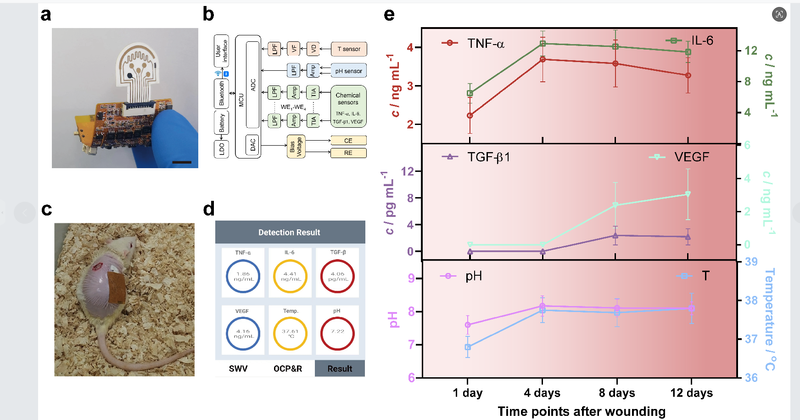

基于核酸级联扩增的可穿戴柔性生物传感系统用于原位慢性伤口监测示意图 结合无线通讯模块,该平台可同时监测多种伤口愈合相关蛋白质(TNF-α、IL-6、TGF-β1和VEGF)以及pH值、温度等关键生理参数(图2a-c)。该无线传感平台可在不会妨碍愈合情况下实现对糖尿病小鼠未感染伤口和感染伤口准确、原位监测(图2d, e)。相较于传统伤口监测手段,该柔性传感系统提高了灵敏度和稳定性,同时能够实时、多参数检测,未来有望基于分子特征指导治疗决策,并与智能敷料集成实现响应式治疗。

可穿戴传感系统在糖尿病小鼠模型中对慢性伤口原位监测 该工作得到国家自然科学基金优秀青年项目、国家自然科学基金青年项目、江苏省卓越博士后项目、南京邮电大学引进高水平师资科研启动项目等多个项目支持。 (撰稿:赵晓 初审:乔祖琴、戴修斌 编辑:王存宏 审核:张丰) |

仙林校区地址:南京市仙林大学城文苑路9号 邮编:210023 三牌楼校区地址:南京市新模范马路66号 邮编:210003 锁金村校区地址:南京市龙蟠路177号 邮编:210042

联系电话:(86)-25-85866888 传真:(86)-25-85866999 邮箱:njupt@njupt.edu.cn

苏公网安备32011302320419号 |苏ICP备11073489号-1

苏公网安备32011302320419号 |苏ICP备11073489号-1

Copyright © Nanjing University of Posts and Telecommunications All Rights Reserved